L’osteoporosi: sintomi, cause e terapie

L’osteoporosi rappresenta una delle malattie ossee più diffuse al mondo, caratterizzata dalla progressiva perdita di massa ossea e dal deterioramento della microarchitettura del tessuto scheletrico.

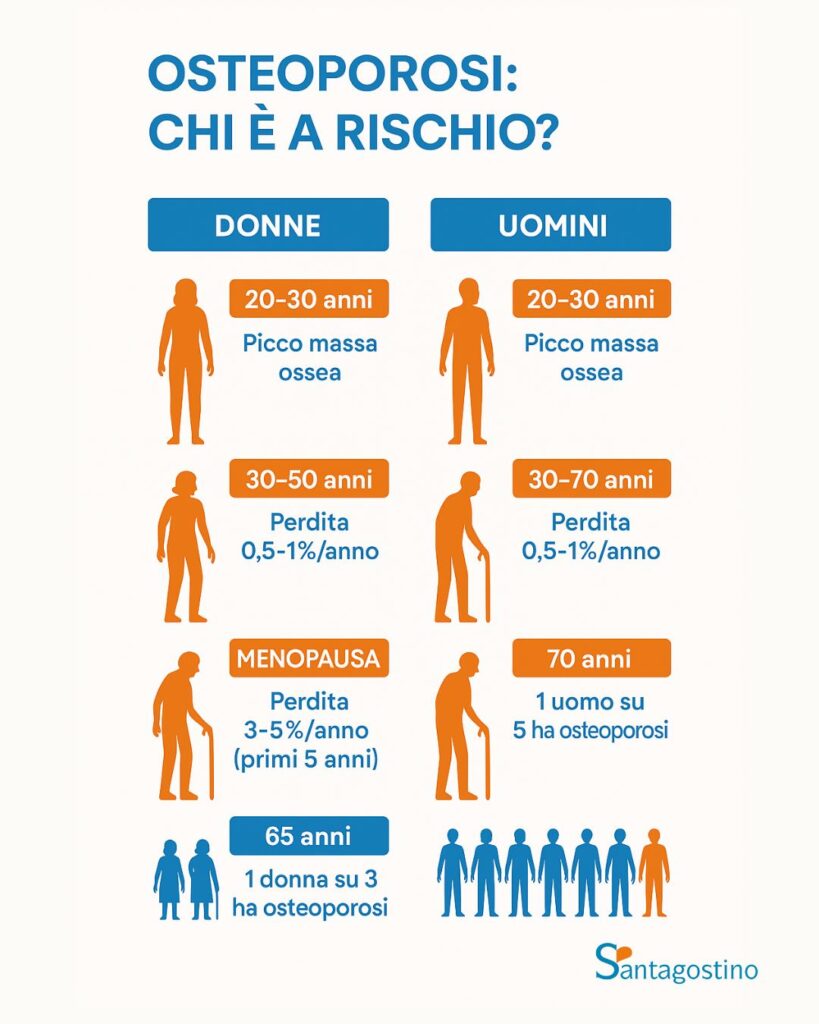

Questa condizione, spesso definita “il ladro silenzioso delle ossa”, colpisce principalmente le donne dopo la menopausa e gli uomini anziani, aumentando drammaticamente il rischio di fratture anche per traumi minimi. La comprensione dell’osteoporosi è fondamentale poiché si tratta di una patologia largamente prevenibile e trattabile quando diagnosticata tempestivamente.

Che cos’è l’osteoporosi

L’osteoporosi è una malattia metabolica dell’osso caratterizzata dalla riduzione della densità minerale ossea e dall’alterazione della qualità del tessuto osseo. Dal punto di vista fisiopatologico, rappresenta uno squilibrio nel normale processo di rimodellamento osseo, dove la distruzione del tessuto vecchio (riassorbimento) supera la formazione di nuovo tessuto osseo.

Il tessuto osseo è un sistema dinamico in continuo rinnovamento attraverso il processo di rimodellamento, che coinvolge due tipi cellulari principali: gli osteoclasti, responsabili del riassorbimento dell’osso vecchio, e gli osteoblasti, che depositano nuovo tessuto osseo. In condizioni normali, questi processi sono perfettamente bilanciati, mantenendo la massa e la resistenza ossea costanti.

Nell’osteoporosi, questo equilibrio si rompe a favore del riassorbimento, portando a una progressiva perdita di massa ossea. La riduzione non riguarda solo la quantità di tessuto osseo, ma anche la sua qualità: la microarchitettura trabecolare si deteriora, le trabecole diventano più sottili e meno interconnesse, riducendo significativamente la resistenza meccanica dell’osso.

Dal punto di vista diagnostico, l’osteoporosi viene definita mediante la densitometria ossea (DEXA) quando il T-score è inferiore a -2.5 deviazioni standard rispetto al picco di massa ossea del giovane adulto sano. Valori compresi tra -1 e -2.5 definiscono l’osteopenia, una condizione intermedia che predispone all’osteoporosi.

Cause e fattori di rischio

I fattori che contribuiscono allo sviluppo dell’osteoporosi sono molteplici e spesso si sommano tra loro, accelerando la perdita di massa ossea e aumentando il rischio fratturativo.

Fattori ormonali

La carenza estrogenica rappresenta la causa principale di osteoporosi nelle donne post-menopausali. Gli estrogeni svolgono un ruolo protettivo fondamentale nel mantenimento della massa ossea, inibendo l’attività degli osteoclasti e stimolando quella degli osteoblasti. La brusca riduzione degli estrogeni che si verifica durante la menopausa accelera dramatically il riassorbimento osseo, con perdite che possono raggiungere il 3-5% annuo nei primi anni post-menopausali.

Anche negli uomini, la carenza di testosterone (ipogonadismo) rappresenta una causa importante di osteoporosi, sebbene la perdita ossea sia generalmente più graduale rispetto a quella femminile. Altri disturbi endocrini che influenzano negativamente il metabolismo osseo includono:

- Iperparatiroidismo primario con aumento del riassorbimento osseo

- Ipertiroidismo che accelera il turnover osseo

- Sindrome di Cushing o terapia cortisonica prolungata

- Diabete mellito tipo 1 con deficit di insulina

- Ipogonadismo in entrambi i sessi

Fattori nutrizionali

L’apporto inadeguato di calcio e vitamina D rappresenta uno dei fattori di rischio più importanti e modificabili per l’osteoporosi. Il calcio è il minerale principale delle ossa, mentre la vitamina D è essenziale per l’assorbimento intestinale del calcio e per la mineralizzazione ossea.

La carenza di vitamina D è estremamente diffusa, specialmente negli anziani e in chi ha scarsa esposizione solare. Livelli sierici di 25-idrossivitamina D inferiori a 20 ng/ml (50 nmol/L) sono associati a iperparatiroidismo secondario e aumentato riassorbimento osseo.

Altri fattori nutrizionali che influenzano negativamente la salute ossea:

- Apporto proteico insufficiente che compromette la matrice ossea

- Consumo eccessivo di sodio che aumenta le perdite urinarie di calcio

- Abuso di alcol che interferisce con il metabolismo osseo

- Consumo eccessivo di caffeina

- Diete estremamente ipocaloriche o disturbi alimentari

Fattori genetici e costituzionali

La componente genetica dell’osteoporosi è significativa, con l’ereditabilità della densità minerale ossea stimata intorno al 60-80%. I fattori costituzionali che aumentano il rischio includono:

- Sesso femminile

- Età avanzata (>65 anni per le donne, >70 per gli uomini)

- Etnia caucasica o asiatica

- Costituzione corporea magra

- Bassa statura

- Storia familiare di osteoporosi o fratture da fragilità

Malattie e farmaci

Numerose patologie croniche possono contribuire allo sviluppo di osteoporosi attraverso diversi meccanismi. Le malattie infiammatorie croniche come l’artrite reumatoide aumentano il riassorbimento osseo attraverso l’azione di citochine pro-infiammatorie.

Le malattie gastrointestinali che causano malassorbimento (celiachia, morbo di Crohn, bypass gastrico) riducono l’assorbimento di calcio e vitamina D. L’insufficienza renale cronica altera il metabolismo del calcio e del fosforo, mentre le malattie epatiche compromettono la sintesi di proteine importanti per il metabolismo osseo.

Farmaci che aumentano il rischio di osteoporosi:

- Corticosteroidi (>7.5 mg/die di prednisone per >3 mesi)

- Anticoagulanti orali (warfarin)

- Anticonvulsivanti che interferiscono con il metabolismo della vitamina D

- Inibitori della pompa protonica per uso prolungato

- Alcuni chemioterapici e immunosoppressori

Sintomi dell’osteoporosi

L’osteoporosi è stata definita una “malattia silenziosa” perché nelle fasi iniziali non causa sintomi evidenti. La perdita di massa ossea avviene gradualmente e senza dolore, rendendo la diagnosi spesso tardiva, quando ormai si sono già verificate le prime fratture da fragilità.

Manifestazioni precoci

Nelle fasi iniziali, l’osteoporosi può manifestarsi con sintomi aspecifici che vengono spesso attribuiti all’invecchiamento normale. Il mal di schiena diffuso, particolarmente a livello della colonna vertebrale, può essere uno dei primi segnali, anche se non sempre presente.

La riduzione graduale della statura può indicare la presenza di fratture vertebrali misconosciute, mentre la perdita della normale curvatura della colonna vertebrale può alterare la postura, causando la caratteristica “gobba della vedova” (cifosi dorsale accentuata).

Altri segni precoci possono includere:

- Dolore lombare cronico senza causa evidente

- Affaticamento e debolezza muscolare

- Fragilità dentale e perdita prematura dei denti

- Unghie fragili che si spezzano facilmente

- Riduzione della forza muscolare generale

Fratture da fragilità

Le fratture rappresentano la complicazione più grave e caratteristica dell’osteoporosi. Sono definite “fratture da fragilità” quelle che si verificano per traumi minimi o a bassa energia, come una caduta dalla propria altezza o anche movimenti ordinari come piegarsi o sollevare oggetti leggeri.

Le sedi più comuni delle fratture da osteoporosi includono:

Fratture vertebrali: sono le più frequenti ma spesso asintomatiche. Possono causare dolore acuto seguito da dolore cronico, riduzione dell’altezza e deformità della colonna vertebrale.

Fratture del femore prossimale: rappresentano la complicazione più grave per morbidità e mortalità. Si verificano generalmente dopo cadute e richiedono sempre intervento chirurgico.

Fratture del polso (frattura di Colles): spesso sono le prime fratture da fragilità a manifestarsi, tipicamente dopo cadute con appoggio sulla mano estesa.

Fratture costali: possono verificarsi per traumi minimi come tosse intensa o movimenti di torsione del tronco.

Conseguenze delle fratture

Le fratture da osteoporosi hanno un impatto significativo sulla qualità della vita e sulla prognosi del paziente. Le fratture vertebrali multiple possono causare una riduzione significativa dell’altezza (fino a 10-15 cm), alterazioni della postura che influenzano la funzione polmonare e cardiovascolare, e dolori muscolari cronici debilitanti.

Le fratture dell’anca hanno le conseguenze più gravi: il 20% dei pazienti muore entro un anno dalla frattura per complicazioni legate all’immobilizzazione, mentre il 50% perde l’autonomia deambulatoria e richiede assistenza continua.

Diagnosi dell’osteoporosi

La diagnosi di osteoporosi si basa sulla valutazione clinica, sui fattori di rischio e su esami strumentali specifici che permettono di quantificare la densità minerale ossea e valutare il rischio fratturativo.

Densitometria ossea (DEXA)

La densitometria a doppio raggio X (DEXA) rappresenta l’esame gold standard per la diagnosi di osteoporosi. Questo esame misura la densità minerale ossea (BMD) in grammi di minerali per centimetro quadrato di superficie ossea, confrontandola con valori di riferimento.

I risultati vengono espressi attraverso due parametri:

- T-score: confronta la BMD del paziente con quella di un giovane adulto sano dello stesso sesso al picco di massa ossea

- Z-score: confronta la BMD con quella di individui della stessa età e sesso

La classificazione dell’OMS basata sul T-score:

- Normale: T-score ≥ -1.0

- Osteopenia: T-score tra -1.0 e -2.5

- Osteoporosi: T-score ≤ -2.5

- Osteoporosi severa: T-score ≤ -2.5 + presenza di fratture da fragilità

Le sedi di misurazione standard sono la colonna lombare (L1-L4) e l’anca (collo femorale e anca totale). La diagnosi si basa sul valore peggiore tra le diverse sedi esaminate.

Valutazione del rischio fratturativo

Oltre alla densitometria, la valutazione del rischio di frattura deve considerare fattori clinici che influenzano la probabilità di eventi fratturativi indipendentemente dalla densità ossea. Il algoritmo FRAX (Fracture Risk Assessment Tool) integra età, sesso, BMI, precedenti fratture, familiarità, fumo, alcol, artrite reumatoide, osteoporosi secondarie e BMD per calcolare la probabilità di frattura a 10 anni.

Altri strumenti di valutazione del rischio includono il QFracture e il Garvan Fracture Risk Calculator, che considerano ulteriori fattori come cadute precedenti e numero di fratture precedenti.

Esami di laboratorio

Gli esami ematochimici sono importanti per identificare cause secondarie di osteoporosi e valutare il metabolismo osseo. Il pannello di base include:

- Calcio sierico totale e ionizzato

- Fosforo e fosfatasi alcalina

- 25-idrossivitamina D [25(OH)D]

- Paratormone (PTH)

- Funzionalità renale ed epatica

- Emocromo completo

Marcatori del turnover osseo come CTX (marcatore di riassorbimento) e P1NP (marcatore di formazione) possono essere utili per monitorare l’efficacia della terapia, anche se non sono necessari per la diagnosi.

Prevenzione e trattamento

La gestione dell’osteoporosi comprende strategie di prevenzione primaria per evitare la perdita di massa ossea, prevenzione secondaria per rallentare la progressione nelle fasi iniziali, e trattamento specifico per ridurre il rischio fratturativo nelle forme conclamate.

Misure non farmacologiche

Le modifiche dello stile di vita rappresentano la base della prevenzione e del trattamento dell’osteoporosi e devono essere implementate in tutti i pazienti, indipendentemente dalla terapia farmacologica.

Attività fisica: L’esercizio fisico con carico (weight-bearing) stimola la formazione ossea attraverso il meccanismo della meccanotrasduzione. Gli esercizi più efficaci includono:

- Camminata veloce, jogging moderato

- Danza e aerobica a basso impatto

- Esercizi di resistenza con pesi

- Attività che migliorano equilibrio e coordinazione (tai chi, yoga)

L’esercizio dovrebbe essere praticato regolarmente (almeno 150 minuti/settimana) e progressivo per evitare infortuni. Gli esercizi ad alto impatto dovrebbero essere evitati in presenza di osteoporosi severa o fratture vertebrali.

Supplementazione nutrizionale:

- Calcio: 1000-1200 mg/die da fonti alimentari preferibilmente

- Vitamina D: 800-2000 UI/die, con target sierico >30 ng/ml

- Proteine: 1.2-1.5 g/kg peso corporeo/die

- Limitazione di alcol e cessazione del fumo

Prevenzione delle cadute

La prevenzione delle cadute è fondamentale poiché la maggior parte delle fratture da osteoporosi si verifica in seguito a cadute accidentali. Le strategie includono:

Modifiche ambientali:

- Rimozione di tappeti mobili e ostacoli

- Illuminazione adeguata, specialmente notturna

- Corrimano nelle scale e maniglie in bagno

- Calzature appropriate con suole antiscivolo

Valutazione medica:

- Controllo della vista e correzione di deficit visivi

- Revisione dei farmaci che possono causare ipotensione o sedazione

- Valutazione dell’equilibrio e della funzione muscolare

- Trattamento dell’ipotensione ortostatica

Terapia farmacologica

Il trattamento farmacologico dell’osteoporosi è indicato in presenza di osteoporosi densitometrica (T-score ≤ -2.5), fratture da fragilità precedenti, o alto rischio fratturativo calcolato con algoritmi specifici.

Bifosfonati: Rappresentano la terapia di prima linea per l’osteoporosi post-menopausale e senile. Questi farmaci si legano all’idrossiapatite ossea e inibiscono selettivamente l’attività degli osteoclasti, riducendo il riassorbimento osseo.

- Alendronato: 70 mg/settimana per via orale

- Risedronato: 35 mg/settimana per via orale

- Ibandronato: 150 mg/mese per via orale o 3 mg ogni 3 mesi endovena

- Acido zoledronico: 5 mg/anno per via endovenosa

Denosumab: Anticorpo monoclonale che inibisce il RANK-L, riducendo la formazione e l’attività degli osteoclasti. Somministrato per via sottocutanea ogni 6 mesi, è efficace nella riduzione del rischio fratturativo a livello vertebrale, non vertebrale e dell’anca.

Teriparatide: Analogo del paratormone che, quando somministrato in modo intermittente, stimola la formazione ossea. È indicato nell’osteoporosi severa con fratture multiple o in caso di fallimento di altre terapie. La durata del trattamento è limitata a 2 anni.

Modulatori selettivi dei recettori estrogenici (SERM): Il raloxifene mantiene gli effetti benefici degli estrogeni sull’osso riducendo i rischi cardiovascolari e mammari. È indicato particolarmente nelle donne post-menopausali con osteoporosi vertebrale.

Terapie specifiche

In casi particolari possono essere utilizzate terapie specifiche. La terapia ormonale sostitutiva può essere considerata nelle donne con sintomi climaterici severi e osteoporosi, bilanciando attentamente rischi e benefici.

La calcitonina può essere utilizzata per il controllo del dolore acuto dopo fratture vertebrali, anche se la sua efficacia anti-fratturativa è limitata. Nei pazienti con osteoporosi secondaria, il trattamento della patologia sottostante è fondamentale per l’efficacia della terapia specifica.

Monitoraggio della terapia

L’efficacia del trattamento dell’osteoporosi viene monitorata attraverso la densitometria ossea ripetuta ogni 2-3 anni e il dosaggio dei marcatori del turnover osseo. Una riduzione del 30-50% dei marcatori di riassorbimento osseo entro 3-6 mesi dall’inizio della terapia indica una buona risposta al trattamento.

L’aumento o la stabilizzazione della densità minerale ossea alla densitometria di controllo conferma l’efficacia della terapia, mentre una perdita di massa ossea nonostante il trattamento richiede la revisione dell’aderenza terapeutica, dell’assorbimento del farmaco e l’esclusione di cause secondarie.

La durata ottimale della terapia con bifosfonati è dibattuta: dopo 5 anni di trattamento con alendronato o risedronato, o 3 anni con acido zoledronico, può essere considerata una pausa terapeutica (drug holiday) in pazienti a basso rischio, mantenendo la supplementazione di calcio e vitamina D.

La prognosi dell’osteoporosi dipende principalmente dalla tempestività della diagnosi e dall’aderenza al trattamento. Con un approccio terapeutico appropriato che combina farmaci specifici, supplementazione nutrizionale, esercizio fisico e prevenzione delle cadute, è possibile ridurre significativamente il rischio fratturativo e mantenere una buona qualità della vita anche in presenza di osteoporosi avanzata.